Fair. Nachhaltig. Klimaneutral. Immer mehr Unternehmen labeln sich und ihre Produkte mit derartigen Begriffen. Doch ob hier ernstgemeintes Engagement oder bloß heiße Luft dahinterstehen, bleibt oftmals im Verborgenen. Darum fordern Kund*innen zu Recht mehr Transparenz.

Wo liegt Verbesserungsbedarf?

Laut einer Verbraucher*innenbefragung der Nachhaltigkeitsplattform Utopia aus dem Jahr 2022 sehen die Befragten den

größten Verbesserungsbedarf von Unternehmen im Bekleidungsbereich bei der Transparenz und Glaubwürdigkeit. 63 % wünschen sich hier eine deutliche Veränderung. Was im Bereich der Mode wichtig ist, lässt sich auch auf andere Bereiche des Konsums übertragen. So leidet laut derselben Studie auch das Ansehen des Begriffes „Klimaneutral“ bei den Kund*innen. Das leitet sich nicht daraus ab, dass die Klimafreundlichkeit eines Produktes als weniger wichtig eingestuft wird, sondern daraus, dass durch fehlende Transparenz und Standards eine Verwässerung des Begriffes stattfindet. Was Kund*innen immer mehr von konventionellen Unternehmen einfordern, lebt der Faire Handel schon seit Jahren vor.

Transparenz im Fairen Handel

Schon der zweite Grundsatz der von der WFTO formulierten Standards bezieht sich auf die Transparenz und Rechenschaftspflicht. Alle Mitglieder der WFTO weltweit haben diesen Grundsatz fest in ihrer täglichen Arbeit verankert. Dort heißt es: Die Organisation beweist Transparenz in ihrer Geschäftsführung und ihren Handelsbeziehungen. Sie ist allen Akteuren gegenüber verantwortlich und respektiert die Sensibilität und Vertraulichkeit erhaltener Wirtschaftsdaten. Sie findet geeignete Wege, ihre Beschäftigten und Mitglieder sowie die Produzent*innen an Entscheidungsfindungsprozessen zu beteiligen. Sie legt besonderen Wert darauf, all ihren Handelspartnern relevante Informationen zukommen zu lassen. Die Kommunikationswege sind auf allen Ebenen der Handelskette gut und offen. Doch wie sieht diese Transparenz konkret aus?

Erzählt doch mal...Transparenz bei El Puente

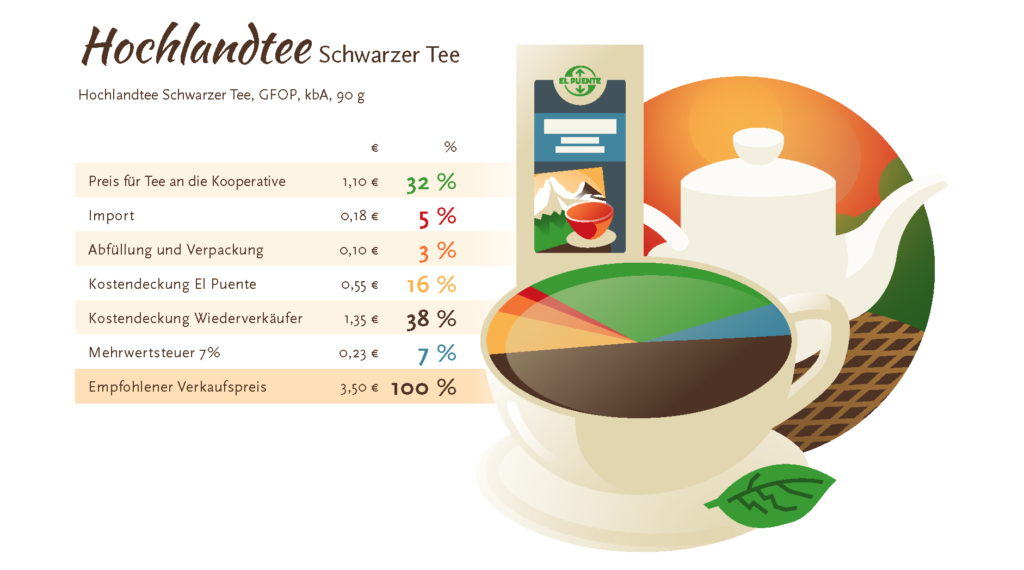

„Liebes El Puente-Team, mich würde interessieren, wie sich der Preis Eures Schwarzen Tees aus Nepal zusammensetzt

Könnt Ihr mir hierzu Informationen zukommen lassen?“ Solche oder ähnliche Anfragen finden wir als Fairhandels-Organisation des Öfteren in unseren E-Mail-Postfächern. Was für konventionelle Unternehmen in der Regel undenkbar ist, machen wir möglich. Die Preiskalkulationen offen zu legen, ist jedoch nur eines der Instrumente echte Transparenz zu leben. Auf jedem unserer Produkte finden sich Informationen zur genauen Herkunft. Darüber hinaus kennzeichnen wir zum Beispiel bei sogenannten Mischprodukten, also Produkten, die aus verschiedenen Zutaten hergestellt sind, die Zutaten aus Fairem Handel und den gesamten Anteil im Produkt. Auf unserer Website stellen wir umfassende Informationen zur Verfügung, über Produzent*innen, Inhaltsstoffe, Herstellungsprozesse, Berichte wie zum Beispiel zu unserer Gemeinwohlzertifizierung. Ebenso gehört eine entsprechende Fehlerkultur immer direkt zur Transparenz.

Keine Einbahnstraße

Doch die Transparenz gilt nicht nur in Richtung unserer Kund*innen, auch unseren Handelspartnern und Mitarbeitenden sind wir der Transparenz verpflichtet. Dies zeigt sich darin, alle Informationen möglichst offen zu teilen. Dabei gehen Transparenz und die Förderung von Mitbestimmung Hand in Hand. Diese haben wir durch unser besonderes Unternehmensmodell fest installiert. In den fünf Gesellschaftergruppen von El Puente ist die gesamte Lieferkette abgebildet. Mit dem PaCo, dem Partnerkomitee, sind unsere Handelspartner direkt in alle wichtigen Entscheidungen des Unternehmens mit eingebunden. „Es gibt den Handelspartnern eine echte Stimme und sie können eine konstruktive Rolle beim weiteren Wachstum und der Entwicklung von El Puente spielen. Dies ist eine sehr einzigartige Situation für Produzierende, die in den meisten Fällen nur Lieferanten sind und keine echten Partner mit einer Beteiligung am Handelsgeschäft“, so Pieter Swart, Vorsitzender des PaCo e.V. und Geschäftsführer unseres Handelspartners Turqle Trading in Südafrika. Durch den CoCo e.V., den Verein der Mitarbeitenden, erhalten auch diese transparente Informationen und eine Stimme. „Ich finde, dass wir durch CoCo noch mehr mit der Firma verbunden sind. Durch die Mitgliedschaft im CoCo kann ich aktiv mitgestalten und bin direkt an allen Diskussionen rund um wichtige Themen beteiligt“, so Jacqueline Wagner, Vorsitzende des CoCo e.V.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser?

Während die Transparenz im Fairen Handel seit jeher fest verankert ist, gibt es auch viele Beispiele anderer Unternehmen, die sich das Teilen von Informationen auf die Fahnen geschrieben haben. Ein Beispiel hier ist das Food-Unternehmen Followfish. Sie wollen volle Transparenz bis zum Ursprung für ihre Fischprodukte. Das Zauberwort lautet hier: Tracking. Auf jeder Verpackung findet sich ein Code, über den die Verbraucher*innen mehr über Herkunft und Herstellung erfahren. Und das Unternehmen hat noch große Pläne, es arbeitet laut eigenen Angaben an einem Satelliten-basierten Trackingsystem. „Ziel ist, dass all unsere Fischerei-Partner:innen ihre Schiffe mit einem Radarsystem ausstatten, der zeigt, wo ihre Schiffe langgefahren sind. So sollen selbst unsere Kund:innen auf unserer Website kontrollieren können, ob Meeresschutzgebiete oder lokale Fangverbote eingehalten wurden.“ So ist es auf der Followfish-Website zu lesen.

Auch eine Initiative aus dem Bio-Bereich setzt auf Transparenz. „Bio mit Gesicht“ heißt das Projekt. Auch hier finden die Konsument*innen auf jedem Produkt einen Code, über den sie genaue Informationen des Bio-Betriebes erhalten. Wer lebt und arbeitet dort, welche Richtlinien werden eingehalten? Solche Fragen sollen bei dem virtuellen Besuch beantwortet werden. Aber warum all diese Mühen? Schließlich sind die aufgeführten Unternehmen mit vertrauenswürdigen Labeln wie dem Demeter-Siegel ausgestattet. Reichen diese Kontrollmechanismen nicht mehr aus, damit die Verbraucher*innen einem Unternehmen Vertrauen schenken?

Achtung! Greenwashing

Ein großes Problem dahinter ist sicher das mittlerweile weit verbreitete Green-oder Whitewashing, das von Unternehmen

auf die Spitze getrieben wird. Wie ernst meinen es die Unternehmen wirklich? Handelt es sich um reine Marketingversprechen, weil Arbeitsbedingungen sowie Umwelt- und Klimabelastungen gerade in aller Munde sind? Das ist nicht so einfach zu sagen. Wer erkennen möchte, ob ein Unternehmen nur Greenwashing betreibt und bei aller Offenheit wichtige Informationen zurückhält, muss ausdauernd recherchieren. Wenn das mal ausreicht. Beim Greenwashing geht es vor allem darum, Bemühungen hinsichtlich ökologischer und klimaschützender Themen darzustellen, um die Verkäufe anzukurbeln. Entweder werden die Versprechen dahinter schlichtweg nicht eingehalten, weil niemand dies kontrollieren kann. Oder aber sie beziehen sich nur auf eine ausgewählte Produktgruppe eines Unternehmens, das jedoch im Großen komplett unfair und unökologisch handelt.

Eine Studie der Personalberatung Russell Reynolds enthüllte Anfang dieses Jahres, was viele schon ahnten: Die Lippenbekenntnisse der Managerinnen und Manager. „46 Prozent der befragten deutschen Vorstände geben an, dass Nachhaltigkeitsmaßnahmen aus Marketingerwägungen getroffen werden“, um „als gesellschaftlich verantwortlich angesehen zu werden und sich über ein Nachhaltigkeitsimage vom Wettbewerb abzusetzen.“

Die Krux

Auf diese Weise wird es auch Unternehmen schwer gemacht, die es wirklich ernst meinen. Sie stehen vor der Herausforderung, ihr echtes Engagement glaubwürdig darzustellen, sodass es bei den Verbraucher*innen als solches wahrgenommen wird. Es steht stets die Frage im Raum, ob man mit gleichen Methoden und Begriffen arbeiten möchte – wie nachhaltig und klimaneutral – obwohl diese durch das Greenwashing vieler Unternehmen bereits im besten Fall verwässert sind. So bleibt es auch in Zukunft eine wichtige Aufgabe für echte Öko-und Sozial-Unternehmen, ihr ernst gemeintes Engagement immer wieder durch umfassende Transparenz deutlich zu zeigen.